「副業を始めようとしたが、詐欺にあってしまった」

「返金してほしいが、クーリングオフは使える?」

「クーリングオフの申請方法が知りたい」

などと悩んでいませんか?

将来のことを考え、本業の他にビジネスを始めようとしている人を狙った詐欺が増えています。

クーリングオフを使えば詐欺で失ったお金を取り返せるのか、気になるポイントですよね。

そこでこの記事では、クーリングオフができるケースや、具体的な申請方法について解説します!

クーリングオフ以外でお金を取り返す方法についても解説しているので、詐欺被害を受けてしまったという方はぜひ記事をご覧ください。

そもそもクーリングオフとは?制度についてサクッと30秒で解説

クーリングオフは、一定の条件下で契約の申込みや締結を行った場合でも、期間内であれば取り消しができる制度です。

通常であれば、契約の解除は販売者の同意が無いとできません。そこでクーリングオフを利用すれば、期限はあるものの相手の同意を得ずに契約を解除できます。

すべての商品においてクーリングオフが適用できるわけではありませんが、詐欺商材であっても問答無用で契約の解除が可能です。

「詐欺被害にあってしまった」という方は、まずはクーリングオフが適用できるかを検討してみてください。

副業詐欺でクーリングオフが可能なケース4選

こちらでは、副業詐欺でクーリングオフが適用可能なケースを紹介します。

- 電話や直接営業などで勧誘を受けた

- ネットワークビジネスへ登録した

- 副業の紹介を受ける代わりに機材を購入した

- 宣伝の内容と事実が異なっている

それぞれで適用できる期間が変わるため、被害にあったケースに当てはまるものを確認してみてください。

1.電話や直接営業などで勧誘を受けた

業者から電話で商品を販売されたり、直接会って営業を受けて契約した場合は、クーリングオフが適用できます。

「契約するまで帰れない」「脅されて契約した」という詐欺被害を防ぐことが目的です。

クーリングオフの制度上では「訪問販売」や「電話勧誘販売」に分類され、契約書面を受け取った日から8日間であれば、無条件で取り消しができます。

「直接契約されて嫌々契約した」という場合は、クーリングオフが適用できるかどうか確認してみてください。

2.ネットワークビジネスへ登録した

ネットワークビジネスへ登録したケースでも、クーリングオフが可能です。

ネットワークビジネスを簡単に言うと「他人を勧誘することによって報酬が受け取れる販売手法」です。

これはクーリングオフ制度の「連鎖販売取引」に該当し、書面を受け取った日から20日間であれば契約を解除できます。

ネットワークビジネスは「身近な人から誘われると断りにくい」「商品説明が不十分」という側面があるため、クーリングオフが用意されています。

3.副業の紹介を受ける代わりに機材を購入した

副業を紹介する代わりに、その仕事に必要な機材を購入した場合も、クーリングオフの適用が可能です。

「業務提供誘引販売取引」に該当し、書面を受け取ってから20日間は無条件の契約解除を認められています。

- ホームページ制作をお願いしたいから、パソコンを買ってほしい

- 内職をするためには、特定の機材が必要

など、副業を紹介する代わりに何かを購入した場合は、クーリングオフの利用を検討してみてください。

4.宣伝の内容と事実が異なっている

販売時の宣伝内容と事実が異なっている場合も、契約を取り消すことが可能です。

これは厳密にはクーリングオフとは異なりますが、消費者契約法という法律の「不実の告知」という部分で認められています。

- 「必ず儲かる」と書かれていたが、実際に稼げなかった

- 「この土地は徒歩5分圏内に駅がある」と言われていたが、実際には無かった

- 「1日5分の作業で月収100万円」とあるが、5分以上の作業が必要

など、事実と異なっている場合は、契約の取り消しが可能です。

クーリングオフの場合は最大でも20日間の申請が必要ですが、不実の告知の場合は「事実と異なると気づいてから1年以内」であれば適用できます。

または契約締結から5年以内でも取り消し申請が可能です。

商品を購入したときの文言と事実が違っていると気づいた場合は、「宣伝内容と違う」という証拠を集めておきましょう。

クーリングオフができない副業詐欺のパターン3つ

クーリングオフは詐欺被害にあった際の対策として効果的な手段ですが、適用できないパターンも存在します。

こちらでは、クーリングオフが適用できない3つのパターンを紹介します。

- 現金取引で金額が3,000円未満の場合

- インターネットで販売されているもの

- 消耗品で一部を利用した場合

1.現金取引で金額が3,000円未満の場合

商品を現金取引かつ、金額が3,000円未満で購入した場合は、クーリングオフの対象外と定められています。

ただし商品の引き渡しや、一部の代金を後日支払うというケースは「3,000円未満の現金取引」には該当しないため、クーリングオフを利用可能です。

もちろん決済が現金でない場合も、適用できます。

金額が低いためクーリングオフが利用できないケースは少ないですが、原則として3,000円以上でしか使えないと考えておきましょう。

2.インターネットで販売されているもの

インターネットで販売されているものに関しても、クーリングオフが利用できない可能性があります。

インターネットで売られている商品に関しては、自分の意志でサイトにアクセスして購入したと考えられるからです。

強制的に買わされたわけではないため、クーリングオフが使えないと判断させる可能性があります。

仮にインターネットで購入した商品を返品したい場合は、各サイトの「返品特約」に応じなくてはなりません。

ショップが「この商品は返品不可」としている場合は、商品の不具合などで販売者側に不備がない限り、返品できないものと考えてください。

3.消耗品で一部を利用した場合

副業のために購入した商品が消耗品で、かつ一部を利用してしまった場合は、クーリングオフが適用できない可能性があります。

契約書面に「使用した場合はクーリングオフが適用できない」と書かれていると、基本的には制度を利用できません。

- 化粧品

- 健康食品

- 殺虫剤

などの消耗品が該当します。

副業の場合「商品を販売するためにサンプルを自分で試してみた」というケースが考えられます。

利用してしまうとクーリングオフが使えない可能性が高まるので、契約内容を確認してみましょう。

クーリングオフの申請方法を3ステップで解説

こちらでは、クーリングオフの申請方法について紹介します。

まずは、クーリングオフの条件を確認します。

クーリングオフが適用される条件と期間は、以下のとおりです。

- 電話勧誘販売取引:8日間

- 連鎖販売取引:20日間

- 業務提供誘引販売取引:20日間

書面が届いた日を1日として計算されるので、まずは購入した情報商材がクーリングオフ対象内かどうかを確認してみてください。

クーリングオフの手続きを進めるために、商材についての情報をまとめます。

- 契約日

- 販売会社

- 担当者名

- 商品名

- 契約金額

上記内容が必要なので、メモや写真に残すなどしておきましょう。

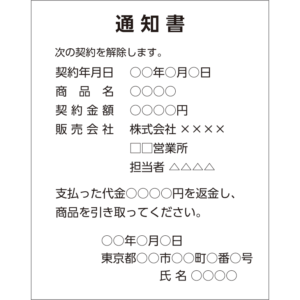

クーリングオフを請求する業者に対して、ハガキを送付します。

このような形で、先程用意した情報を入力していきます。

なおハガキは切手を貼って投函するのではなく、内容証明郵便や簡易書留など、相手に郵送したという証拠が残る送り方が望ましいです。

後々「届いていない」というトラブルを防ぐためにも、郵便局などで追跡番号付きの送付方法を選びましょう。

無事に相手に書類が届けば、クーリングオフの手続きは完了です。

まれに業者から「クーリングオフはできない」と言われることがあります。

それを防ぐために、あらかじめ業者のホームページのスクリーンショットを撮影しておきましょう。

クーリングオフをできないようにするには、業者は「返品特約」を必ず記載しておく必要があります。

返品特約は「◯◯のため、いかなる理由でも返品は受け付けません」のような、条件を提示しておく決まりです。

業者は返品特約を「商品の販売ページと申込画面どちらにも記載しなくてはなりません。

ところが情報商材を売りつけるような悪徳業者は、この返品特約を記入していないケースが大半です。

よって確実にクーリングオフを行うためには「返品特約がない」という証拠のスクリーンショットを用意しておくと確実です。

副業詐欺でクーリングオフができない場合の対処法5選

こちらでは、クーリングオフが利用できない場合の対処法について紹介します。

- 弁護士へ相談する

- 消費者センターへ相談する

- 警察に相談する

- クレジットカードの請求を止める

- 集団訴訟を検討する

条件にあっていなかったり、期間が過ぎていたりする場合は、クーリングオフ以外の方法を検討してみてください。

1.弁護士へ相談する

副業詐欺の被害にあった際に弁護士へ相談することは、かなり効果的な対処法です。

弁護士であれば、被害者の代理人として業者への返還請求を代行できます。

さらに詐欺の調査や刑事告訴など、返金を受けるために必要な業務をすべて請け負ってくれる点が大きな特徴です。

料金がかかるように思うかもしれませんが、弁護士によっては相談料や着手金を無料で依頼できます。

お金を取り返したときだけ成功報酬を支払えばいいので、負担が増えることはありません。

弁護士には「詐欺被害に強い」「交通事故関連の実績がある」など、得意ジャンルがあるので、副業詐欺の返金実績を持っている事務所を選ぶようにしましょう。

実績のある弁護士を選ぶ方法は「副業詐欺の返金に強い弁護士を選ぶ方法」の記事にて詳しく解説しています。

2.消費者センターへ相談する

消費者センターに相談するのも、効果的な手段です。消費者センターでは、業者に対する苦情や詐欺被害などの相談を無料で受け付けています。

さらに被害状況によっては、ADR(裁判外紛争解決手続)を利用することも可能です。

ADRは消費者センターが仲介人になって、業者との和解交渉を行う手法で、うまくいけば裁判の判決と同じような強制力を持って返金請求を行えます。

ただしADRは訴訟とは違い、相手の同意が無いと交渉の場が成り立ちません。

詐欺業者の場合はそもそも和解交渉の場が開かれることが少ないので、弁護士を利用して、相手の合意なしに進められる民事訴訟を行ったほうが良い結果が出る可能性が高くなるでしょう。

3.警察に相談する

警察に相談することも、詐欺被害の対策としては効果的です。被害届を出すと刑事事件として調査され、犯人の逮捕につながるかもしれません。

自分では連絡が取れないような業者でも、逮捕されれば訴訟につなげられます。

ただし警察は民事事件には介入しないため、訴訟や返金の交渉は個人で行わなくてはなりません。

よって弁護士を利用して、確実に取り返すための対策を練ることが大切です。

4.クレジットカードの請求を止める

クレジットカードの請求を止めることも、詐欺被害にあった際に有効な手段です。クレジットカードにはチャージバック(異議申し立て)という制度があり、利用することで決済を取り消しを行えます。

分割払いやリボ払いを利用して決済をしていた場合でも、詐欺が認められれば取り消すことが可能です。

チャージバックの適用条件は会社によって変わるため、クレジットカードで支払いをした際には相談してみましょう。

5.集団訴訟を検討する

同じ業者から詐欺被害を受けた人が他にもいる場合、集団訴訟を利用できます。

集団訴訟には「弁護士費用を抑える」「証拠を共有できる」などのメリットがあるため、ひとりで話を進めるよりも有利です。

自分が被害を受けた詐欺に関する案件がある場合に限りますが、集団訴訟は返金を受けるために効果的な手段だといえます。

集団訴訟ができるかどうか、まずは弁護士へ問い合わせてみてください。

詐欺被害にあった方へ

LINEで無料相談受付中

LINEで無料相談受付中

「なんで騙されてしまったんだ」 「どうにかして返金できないか?」 とお悩みのことでしょう。 実は司法書士に任せると返金される可能性があると知っていましたか? LINEで無料相談できるので、一度返金できるかどうか確認してみてください。

-160x160.jpg)

-160x160.png)