「情報商材はクーリングオフできる?」

「クーリングオフの条件が知りたい」

「とにかく返金してほしい」

などと考えていませんか?

購入者を守る目的で作られたクーリングオフ制度ですが、実際に自分が購入した情報商材に使えるのかどうかは気になるところです。

そこでこの記事では、クーリングオフの概要や適用できる条件のパターン・申請方法について解説します!

クーリングオフが使えない状態での返金方法についても紹介するので、情報商材の購入をキャンセルして返金の手続きがしたいと考えている方は、ぜひ記事をご覧ください。

そもそもクーリングオフとは?概要や期間をサクッと30秒で解説

こちらでは、クーリングオフの概要や期間について紹介します。

「名前は知ってるけど、詳しい内容はいまいち知らない」という方は、ぜひご確認ください。

1.クーリングオフは「無条件で契約を解除できる制度」

クーリングオフは、定められた条件に適用される契約に限り、一定期間であれば相手に説明不要で、無条件で契約を解除できる制度です。

大きく分けて、以下の3つに分類できます。

- 電話勧誘販売取引

- 連鎖販売取引

- 業務提供誘引販売取引

電話勧誘取引というのは、相手から電話などを使って商品の説明を受け、そのまま購入に進んだパターンです。

連鎖販売取引は、ネットワークビジネスやマルチ・ねずみ講など、人を勧誘することで紹介料やマージンを受け取るタイプの販売方法です。

業務提供誘引販売取引は簡単に言うと「こちらから仕事を与えるので、絶対に稼げる」といって、仕事に必要な機材(パソコン)などを購入させる方法を指します。

この3つの方式に当てはまっている場合、期間内であれば無条件で契約を解除できる制度が、クーリングオフです。

2.クーリングオフの期間

クーリングオフが適用できる期間は、取引の種類によって違います。

- 電話勧誘販売取引:8日間

- 連鎖販売取引:20日間

- 業務提供誘引販売取引:20日間

いずれも「契約書面受領日」を1日目とした期間です。最大で20日以内であれば、無条件で契約を解除できます。

20日もあれば余裕を持って情報商材の中身を確認できるので、少しでも「怪しいな」と思ったら、クーリングオフの手続きを進めましょう。

クーリングオフができる情報商材のパターン4つ

こちらではより具体的に、クーリングオフができる情報商材のパターンを紹介します。

- 電話や直接営業をかけられて購入した情報商材

- 販売者が紹介料を得ている情報商材

- 副業関連の情報商材

- 宣伝内容と事実が異なる情報商材

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.電話や直接営業をかけられて購入した情報商材

商品の販売担当者から、電話や直接営業をかけられてついつい購入してしまった情報商材は、クーリングオフの対象です。

直接営業をかけられることは「電話勧誘販売取引」に該当します。

- 無料のLINEに登録したら電話がかかってきて、商材を買う必要があると言われた

- 実際に会って商品の勧誘を受け、断りきれずに契約してしまった

- メールや手紙などで、しつこく高額塾の勧誘を受けた

など、販売担当者と直接のやり取りがある場合は、クーリングオフの対象であることを覚えておきましょう。

ただし電話勧誘販売取引の場合、クーリングオフの適用期間は8日間と短いです。なので怪しいと感じたらすぐに手続きを進めることが大切だといえます。

2.販売者が紹介料を得ている情報商材

販売者があなたに商品を販売することで、紹介料などのマージンを得ているケースです。

このケースはネットワークビジネスやマルチ商法に該当するので、連鎖販売取引としてクーリングオフが利用できます。

契約後、書面が届いてから20日間以内であれば、契約そのものを無効にすることが可能です。

情報商材の内容について聞いている際に「この商材を友達に売ればあなたにお金が入る」などの説明を受けた場合は、クーリングオフが可能だと覚えておきましょう。

3.副業関連の情報商材

副業関連の情報商材でも、クーリングオフを受けられるものが存在します。

それは、特定の副業をやるために別で商品を購入したケースです。

例えば無料でメルマガに登録して、副業の仕事を紹介されたとします。

その際に「この副業をやるためには、この◯万円の機材が必要です」と、別のものを購入させられるパターンです。

「この機材があれば副業を紹介する」と言われて自発的に購入したとしても、クーリングオフを受けられます。

4.宣伝内容と事実が異なる情報商材

宣伝内容と事実が異なる情報商材も、クーリングオフの対象です。

- 1日5分の作業で絶対に月収100万円稼げます

- この情報商材を使えば確実に収益が出ます

- 稼げない場合は100%返金保証

などの触れ込みがあるにも関わらず、実際にそのとおりにならなかった場合は、事実と異なると気づいてから1年以内であればクーリングオフが可能です。

または契約締結から5年以内でも取り消し申請が可能なので、宣伝内容と違うという証拠をしっかりと集めておきましょう。

クーリングオフができない情報商材のパターン2つ

こちらでは、クーリングオフができない情報商材について紹介します。

- 現金取引で金額が3,000円未満の場合

- インターネットで販売されているもの

それぞれ簡単に紹介します。

1.現金取引で金額が3,000円未満の場合

購入金額が3,000円未満の商材の場合、いくら直接営業をかけられたり、嘘の情報が入っていたりしても、原則としてクーリングオフはできません。

クーリングオフを適用したい場合は、購入金額が3,000円を超えているかどうかを確認しておきましょう。

2.インターネットで販売されているもの

意外かもしれませんが、インターネットで販売されているものに関しても、クーリングオフが適用できない可能性があります。

自らの意思でインターネットショップへアクセスし、購入したと判断されるからです。

返品できるかどうかは、各ネットショップの「返品特約」に従わなければなりません。

仮にショップが「返品不可」としている場合は、商品に間違いがあったり、不良品が入っていたりしない限りは、返品できないので注意しましょう。

クーリングオフの申請方法を3ステップで解説

こちらでは、クーリングオフの申請方法について紹介します。

まずは、クーリングオフの条件を確認します。

クーリングオフが適用される条件と期間は、以下のとおりです。

- 電話勧誘販売取引:8日間

- 連鎖販売取引:20日間

- 業務提供誘引販売取引:20日間

書面が届いた日を1日として計算されるので、まずは購入した情報商材がクーリングオフ対象内かどうかを確認してみてください。

クーリングオフの手続きを進めるために、商材についての情報をまとめます。

- 契約日

- 販売会社

- 担当者名

- 商品名

- 契約金額

上記内容が必要なので、メモや写真に残すなどしておきましょう。

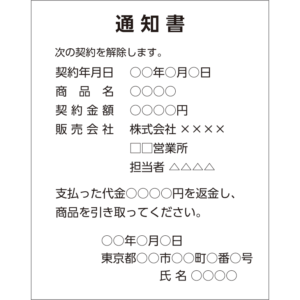

クーリングオフを請求する業者に対して、ハガキを送付します。

このような形で、先程用意した情報を入力していきます。

なおハガキは切手を貼って投函するのではなく、内容証明郵便や簡易書留など、相手に郵送したという証拠が残る送り方が望ましいです。

後々「届いていない」というトラブルを防ぐためにも、郵便局などで追跡番号付きの送付方法を選びましょう。

無事に相手に書類が届けば、クーリングオフの手続きは完了です。

まれに業者から「クーリングオフはできない」と言われることがあります。

それを防ぐために、あらかじめ業者のホームページのスクリーンショットを撮影しておきましょう。

クーリングオフをできないようにするには、業者は「返品特約」を必ず記載しておく必要があります。

返品特約は「◯◯のため、いかなる理由でも返品は受け付けません」のような、条件を提示しておく決まりです。

業者は返品特約を「商品の販売ページと申込画面どちらにも記載しなくてはなりません。

ところが情報商材を売りつけるような悪徳業者は、この返品特約を記入していないケースが大半です。

よって確実にクーリングオフを行うためには「返品特約がない」という証拠のスクリーンショットを用意しておくと確実です。

クーリングオフができない情報商材の返金方法3選

「期間が過ぎてしまった」「適用される条件外の商品を購入してしまった」という場合は、クーリングオフが利用できません。

ただしまだ返金の可能性は残っているので、こちらでは3つの返金方法について紹介します。

- 弁護士に相談する

- 消費者センターに相談する

- 警察に相談する

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.弁護士に相談する

弁護士は、情報商材詐欺の被害にあった際に真っ先に相談すべき相手です。詐欺の調査から返還請求・さらには刑事告訴までをすべて対応してくれます。

弁護士にお願いすれば、詐欺にあって失ったお金を取り戻せる可能性がかなり高まるでしょう。

さらに弁護士によっては相談料・着手金を0円で利用できるので、追加で出費が増えるということはありません。

仮にお金を取り返せた場合、その中から弁護士費用を支払いえばいいだけです。

クーリングオフが適用できない情報商材に関しても、弁護士であればお金を取り返せる可能性が高まります。

相談だけなら無料の弁護士も多いので、まずは一度相談してみてください。

弁護士に相談して返金してもらう方法について「弁護士に頼んで、情報商材詐欺の返金をする方法」の記事にて詳しく説明しています。

2.消費者センターに相談する

消費者センターは、地方公共団体が設置している行政機関で、事業者に対する苦情や相談を受け付けている窓口です。

情報商材に関する相談も受け付けており、返金ができるかどうか、どのように行動すればよいかのアドバイスを得られます。

場合によっては、情報商材業者に対して通告を行ってくれるかもしれません。

ただし消費者センターに法的な強制力がなく、あくまでもアドバイスと交渉の手助けなどしか行いません。よってお金を取り返すのは自力になるということを覚えておいてください。

消費者センターに相談する方法や返金までの流れは「消費者センターに相談して情報商材詐欺の返金をしてもらう方法」を読めば一連の流れが分かります。

3.警察に相談する

あまりに悪質な場合は、警察に相談することをおすすめします。警察が被害届を受理し、取引に違法性が認められた場合、犯人を逮捕することが可能です。

ただし警察は民事事件(個人間・もしくは企業と個人とのトラブル)に介入できないため、返金が目的なのであれば弁護士を通じてやり取りを進めましょう。

詐欺被害にあった方へ

LINEで無料相談受付中

LINEで無料相談受付中

「なんで騙されてしまったんだ」 「どうにかして返金できないか?」 とお悩みのことでしょう。 実は司法書士に任せると返金される可能性があると知っていましたか? LINEで無料相談できるので、一度返金できるかどうか確認してみてください。

-940x626.png)

-160x160.png)

-160x160.png)